葬儀の準備を進める中で、喪主としての役割に不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

「何を準備すればいいのか分からない…」

「初めてで失敗しないか心配…」

そんな方のために、この記事では葬儀の流れから喪主の具体的なやること、準備物、注意点までを、現役葬儀屋が分かりやすく解説します。

喪主とは?基本的な役割と責任

喪主とは、葬儀の代表者として故人を見送る役割を担う人のことです。

葬儀の進行、参列者への挨拶、葬儀後の手続きなど、すべての中心となる重要な立場です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 喪主の主な役割 | 葬儀全体の統括・参列者対応・故人の意思の尊重 |

| 選ばれる人 | 故人の配偶者・長男・または親族代表 |

| 必要な姿勢 | 冷静さ・判断力・感謝の心 |

| サポート体制 | 家族・葬儀屋・親族が支える |

喪主は「1人で抱え込む」必要はありません。

葬儀屋が実務面を、家族が精神面をサポートしてくれます。

まずは全体の流れを把握することから始めましょう。

葬儀全体の流れと喪主のやること一覧

葬儀は大きく分けて、臨終 → 通夜 → 葬儀・告別式 → 火葬 → 法要という流れで行われます。

それぞれの場面で喪主が行うべきことを以下にまとめました。

| 段階 | 喪主がやること | ポイント |

|---|---|---|

| 臨終時 | 医師による死亡確認後、葬儀屋へ連絡・親族へ訃報連絡 | 焦らず冷静に、葬儀屋が搬送を手配 |

| 通夜 | 参列者への挨拶・焼香・祭壇確認 | 感謝を伝える挨拶を簡潔に |

| 葬儀・告別式 | 挨拶・式進行の確認・弔辞対応 | スタッフと連携して進行を見守る |

| 火葬 | 最後のお別れ・収骨 | 火葬許可証を忘れず持参 |

| 葬儀後 | 香典返し・精算・法要準備 | 49日までのスケジュールを確認 |

ポイント:

葬儀屋が主導する部分も多いので、喪主は「最終確認と心の準備」に専念しましょう。

葬儀前に準備しておくべきこと

葬儀前は、やるべきことが非常に多く感じるでしょう。

事前にチェックリストを使い、抜け漏れなく準備を整えましょう。

葬儀準備チェックリスト

| 項目 | 内容 | 確認 |

|---|---|---|

| 葬儀屋の選定 | 料金・プラン・対応力を比較して選ぶ | □ |

| 会場予約 | 希望の斎場を早めに押さえる | □ |

| 日程調整 | 親族・僧侶・会場の都合を調整 | □ |

| 訃報連絡 | 親族・友人・勤務先に知らせる | □ |

| 祭壇・花の手配 | 故人の希望や宗派に合わせて選定 | □ |

| 遺影準備 | 故人らしい写真を選ぶ | □ |

| 見積もり確認 | 追加費用の有無を事前確認 | □ |

ポイント:見積書には「式場使用料」「祭壇」「飲食費」などが含まれています。

不明点は必ず葬儀屋に質問しておきましょう。

葬儀当日の喪主の動き方

葬儀当日は、参列者への対応と式の進行確認が中心です。

以下の流れを把握しておけば、落ち着いて対応できます。

| 時間帯 | 喪主の行動 | 注意点 |

|---|---|---|

| 開式前 | 服装・式場確認・葬儀屋と最終打ち合わせ | 喪服を整え、スタッフに進行確認 |

| 式中 | 焼香・弔辞・参列者挨拶 | 感謝を込めて落ち着いた声で対応 |

| 火葬場へ出棺 | 参列者へ出発の挨拶 | 火葬許可証の持参忘れに注意 |

| 火葬後 | 収骨・会食(精進落とし) | 最後まで丁寧な対応を心がける |

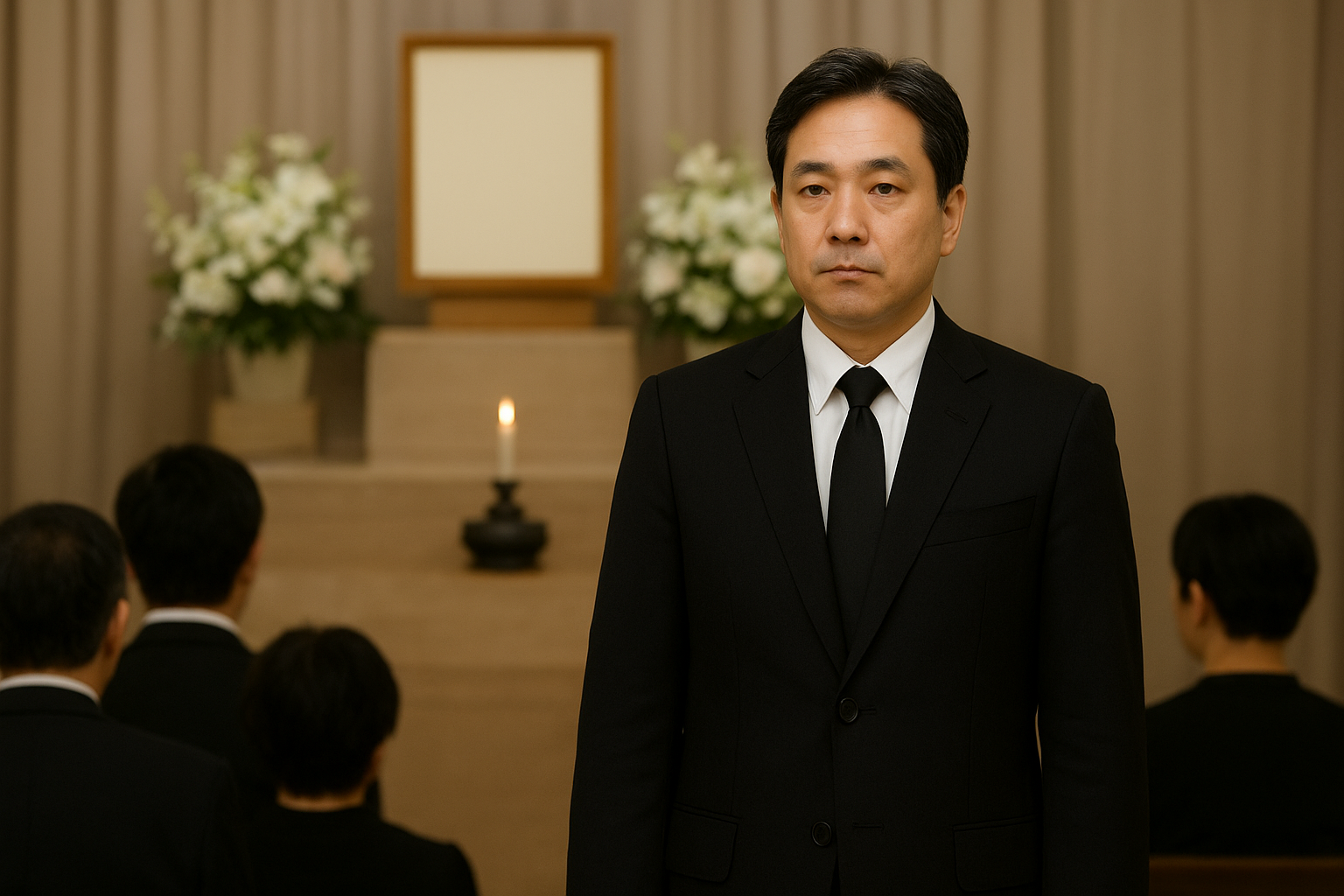

喪主の服装は、黒の喪服・白シャツ・黒ネクタイ(男性)、黒のフォーマルスーツ・パールアクセサリー(女性)が基本です。

葬儀後に必要な手続きと法要の準備

葬儀が終わっても、喪主の役割はまだ続きます。

香典返しや法要、相続など、葬儀後の手続きも丁寧に進めましょう。

葬儀後の主な手続き

| 時期 | 手続き内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 葬儀後すぐ | 葬儀費用の精算・領収書確認 | 後日の控除申請に必要 |

| 四十九日まで | 香典返し・法要準備 | 忌明けの案内状を送付 |

| 1〜3か月以内 | 相続・遺品整理 | 税理士や専門家に相談 |

| 半年以内 | 各種名義変更・保険手続き | 公共料金・年金・保険など |

香典返しのマナー

-

相場:香典の 1/3〜1/2 程度

-

時期:四十九日法要後

-

表書き:「志」または「忌明志」

-

のし下:喪主の名前を記入

喪主が初めての方へのアドバイス

初めて喪主を務める方にとって、葬儀の責任は大きく感じるものです。

しかし、以下のポイントを意識すれば安心です。

| 不安な点 | 対応策 |

|---|---|

| 何をすればいいか分からない | 葬儀屋と密に連絡を取り、流れを確認 |

| スピーチに緊張する | 短く感謝を伝える言葉をメモにまとめる |

| 手続きが多くて大変 | チェックリストを活用して進行管理 |

| 精神的に疲れる | 家族・葬儀屋・カウンセラーに相談 |

葬儀後は心身ともに疲労がたまりやすいため、十分な休息を取り、栄養と睡眠を大切にしましょう。

まとめ:喪主としての役割を理解し、心を込めた葬儀を

喪主は、故人を送り出す「家族の代表」としての大切な役割を担います。

責任は重く感じるかもしれませんが、正しい知識と周囲の協力があれば、心を込めた葬儀を行うことができます。

この記事で紹介したように、

-

葬儀の流れを把握する

-

チェックリストで準備を進める

-

参列者への感謝を忘れない

この3つを意識すれば、喪主として堂々と葬儀を迎えられるでしょう。

葬儀は「故人を想い、感謝を伝える時間」です。

焦らず、あなたらしい形で送り出してください。

コメント